Sombras

Es esa sensación, la del estómago, que de forma precisa se repite cada vez que irrumpes en mi vida. Es un chillido de espanto y el silencio mismo, desesperado y furioso. De golpe. Luego me desordeno y pierdo el tiempo con amarguras, recorriendo un camino repleto de farolas que se apagan. También lo relleno de café, quizás para ocultar lo destruido y aligerar mi equipaje con rutinas. Estudio, repito, insisto, deletreo, pero todavía soy incapaz de comprender lo aprendido.

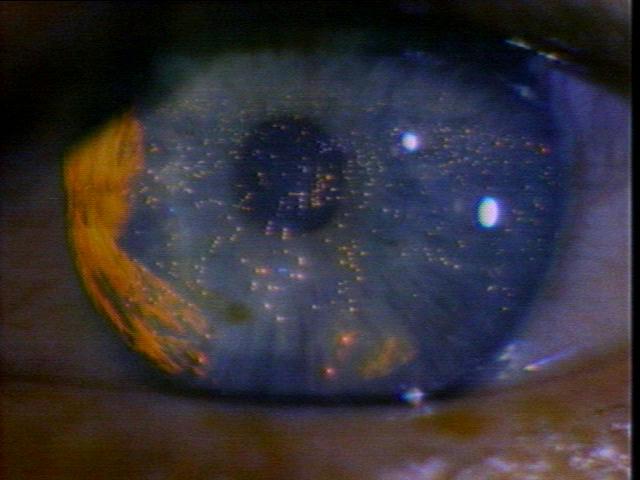

Acabo perseguido por las sombras.

Tarde o temprano tanto ademán de guerra acaba por estallar en batallas. Y están perdidas de antemano, porque me da por encararme contra tu voz aún tierna y la ropa que guardas en mi armario, y para eso no hay salvavidas que me saquen de este charco de sombras.

Hoy me he quedado mirando los frescos que pintaste en las paredes de la habitación. Debería borrarlos con lejía, colgar unos cuadros, poner un paraguas en medio, no sé. O dormir en la cornisa esperando golpes de viento que me salven del naufragio. Sin embargo, me vence el miedo, qué novedad, primero a las sombras, y después al amanecer. El amanecer es peor. Está más lleno de sombras que la pura noche. Crecen como un susurro, como un olfateo, y se extienden como la arena por el mármol. Luego se reparten, rebosan y escupen, hasta llegar al tejado de mi casa, donde acaban oscilando amenazantes. Creo que esperan pacientes a que me desnude para apretarme y empujarme hacia la vigilia.

Eso se repite cada vez. La sensación del estómago, el silencio furioso, el camino con las farolas, tu voz tierna y los frescos en la habitación. Y, aún así, soy incapaz de comprender lo aprendido y acabo asfixiado en este charco de sombras.