Ayer

Ayer, al subir al vagón del metro, se me acercó una mujer de mediana edad y me dijo algo que me sobrecogió. Me podía haber dicho muchas cosas, pero fue ésa.

Yo estaba despistado, o más bien concentrado en la lectura de la historia de Pausanias acerca del cuarto cíclope con los senos y la belleza propios de una hembra y cuyo culto, por razones desconocidas, fue prohibido incluso en Corinto. De vez en cuando me distraía tu rostro, como mucho, o las acrobacias que me dedicaste anoche. Entonces llegó la mujer, me dijo aquello y se fue.

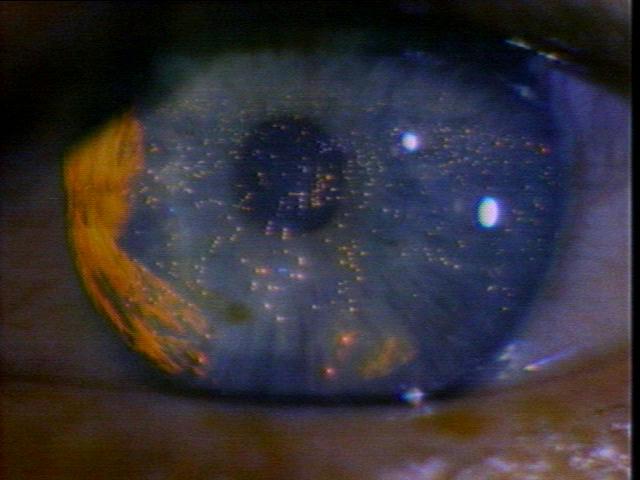

Me miré en el cristal de la puerta, intentando entender por qué aquella mujer me había escogido para compartir tal secreto. En realidad soy poca cosa, un hombre ni más ni menos amenazado por el cambio climático, un pretexto, con todo un poco ajeno, más bien en desuso si no fuera por ti. Después me fijé en la gente que me rodeaba. Parecían tranquilos, con la atención a medias y la mirada pálida. Nadie sonreía, todos ponían cara de interrogación intrascendente. No sabían nada. Seguro que no sabían nada.

¿Por qué yo? Me preguntaba qué podía hacer con esa información, si debía llamar a alguna embajada, a la prensa, o gritar, provocar el pánico y los sudores, o bien quedarme sólo con la intención. Cuántas cosas innecesarias se me ocurrían. Llamar a la policía, reconstruir mi pasado, hacer algún experimento, tener miedo, beber demasiado.

También se me ocurrió ponerlo por escrito.

Pero, ahora, que me encuentro en ese trance, todo se ha vuelto paradoja: no recuerdo nada. Miro y remiro en la memoria y todo ha desaparecido, de forma blanda. Por mucho que me esfuerzo, las palabras de la mujer del metro aparecen recortadas, sumidas en una suplencia permanente. No queda nada. No queda ni el esfuerzo de buscarlas.

Porque sólo queda tu rostro, como mucho, o las acrobacias que me dedicaste anoche.