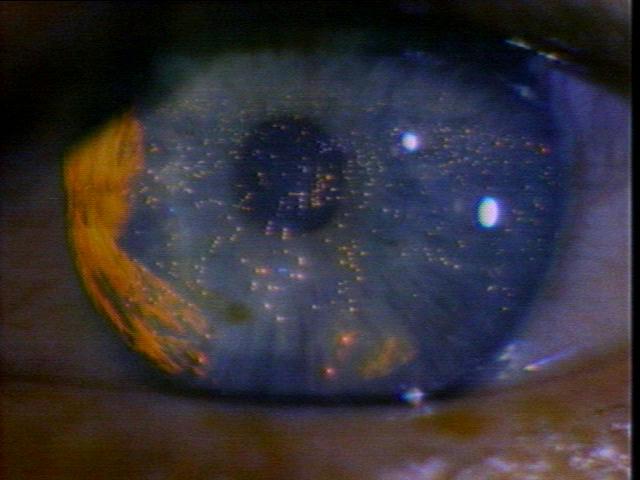

El día en que desaprendió a leer, Irene Kelly decidió vaciar las estanterías de aquellos objetos repletos de hojas de papel impreso encuadernadas en volúmenes, ahora inútiles. Comenzó arrojando al olvido los libros de Historia. Tan sesudos, nunca le habían gustado; planteaban demasiadas preguntas sobre el pasado, cuando el presente era mucho más estimulante y, sobre todo, vívido. Continuó por las novelas de ciencia-ficción, esas turbadoras visiones proféticas que la habían convertido en una hipocondríaca temporal, y después arremetió contra las guías de viaje. A éstas les tenía ojeriza aguda, culpables como eran de que bajase (sin piedad) la vista frente a monumentales obeliscos, cataratas y catedrales. La Filosofía fue la siguiente defenestrada; Irene Kelly estaba harta de aquellos pensadores ociosos y de sus absurdas interpretaciones del sentido de la existencia, la sustancia de la realidad, la contingencia, el ser y el tiempo. Tampoco tuvo piedad con los grandes clásicos de la literatura, que compartieron idéntico e irónico destino con los best-sellers, revueltos en cajas de cartón y bolsas de plástico - Stendhal Grisham, Gustave Follet, Vladimir Pérez-Reverte. Los libros de aventuras sirvieron de colchón para las antologías de cuentos, que completaron la carnicería. Cuando Irene Kelly iba a lanzar el último ejemplar a la fosa común, se detuvo, fijó la vista en la portada y esbozó una sonrisa de inocencia. Abrió el libro y comenzó a leer en voz alta, articulando lenta y torpemente los sonidos.

1 comentario:

Yo habría tirado en primer lugar los libros de Filosofía, empezando por los presocráticos y seguidos por Kant y Hegel, malditos inútiles rimbombantes...

Publicar un comentario