Se levantó y, todavía desnuda, se subió a la silla del

estudio y miró por la ventana de su habitación. Al otro lado de la calle habían

plantado varios árboles, unos plátanos que invadían de sombra toda la acera,

incluida la terraza del bar de abajo.

- Qué lástima.

Le gustaba tomar el vermut de los domingos en aquel bar y

le pareció indignante aquella invasión de la naturaleza

o de

la artificialidad natural, más bien, porque los plátanos gozaban de formas

extrañamente homogéneas; mucha mano del hombre se veía ahí

Maldijo un poco todo lo verde, todo lo que daba sombra,

y, por unos segundos, odió los árboles, las plantas y hasta los arbustos de

monte. Bajito, pero lo hizo.

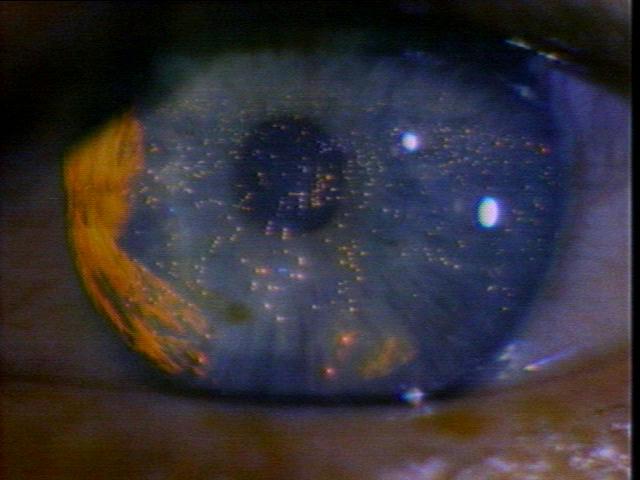

Y entonces fue que le vino el retortijón violento, de tal

intensidad que no tuvo otro remedio que bajar de la silla y ponerse de

cuclillas. No había conocido jamás aquel dolor. Era como si unos cristales pequeñitos

se desintegraran en los ovarios y luego recorrieran todos los intestinos para

fundirse en el estómago.

Creyó perder la conciencia por un instante, justo antes

de sentir el alivio, justo antes de dejar de luchar y derrumbarse, en el mismo

momento en que una extraña hiedra comenzó a brotarle del cuerpo y se le quedaba

pegada en la piel, desde el cuello hasta el final de la espalda, por los pechos

y hasta el pubis.

Cuando todo terminó, se levantó de nuevo, todavía

desnuda. Se subió a la silla del estudio y miró por la ventana de su

habitación.

Al otro lado de la calle habían plantado unos árboles.

- Qué bonitos.