Automatique

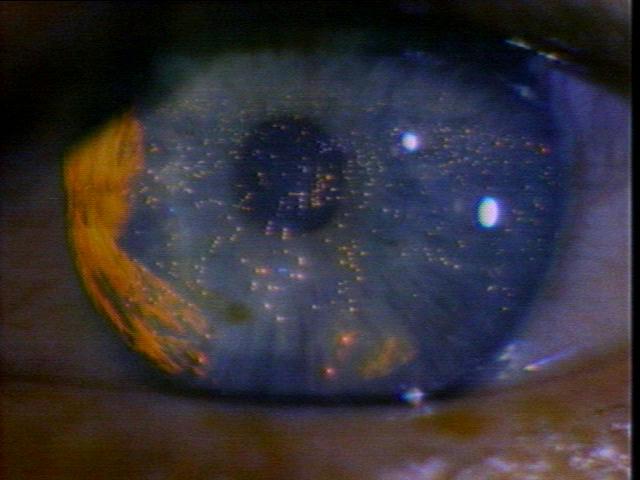

J'enlève la buée a la fenêtre

pour voir le brouillard

toi, tu me parles en japonais

et j'écris automatique

Xavi Martín

Me hablas en japonés, o a mí me parece que eso es japonés, porque no entiendo una palabra de lo que dices. ¿Sabes que una vez quise ir a Japón? Llegué tarde al aeropuerto, me llamaban por la megafonía y después la puerta de embarque estaba cerrada y me quedé ahí, en tierra de nadie, oyendo mi nombre por los altavoces de la terminal. Era como ser una nota al pie de mi propio nombre, como jugar a esconderme de mí mismo, y eso es imposible.

(o no, porque llevo escondiéndome en las cunetas del camino durante mucho tiempo, y me sale bien.

Pero no, ahora que lo pienso no es igual)

No sé si te lo comenté, pero creí que la voz que pronunciaba mi nombre era la tuya, porque me hablaba en japonés y me sonó a idea lanzada, a frío. A un frío cálido, en realidad, como el que desprenden las cenizas por la mañana o la niebla que recién se levanta y tú no sabes que se levanta, porque estás al otro lado de los cristales empañados. Sólo lo sabes cuando limpias la ventana con la manga de la camisa y entonces queda ese rastro de agua que deja ver el frío de la niebla que huye.

Ése precisamente, a ése me refiero, a ese frío cálido de tu voz hablando en japonés. También es el mismo frío de Haneke o de Miller, que es un frío un poco deshecho e impredecible. Es un frío más bien anticuado, porque deja de ser frío cuando pasas de la primera frase. Aunque yo no entienda una palabra de lo que dices, porque no he ido a Japón y por eso sigo aquí, escribiendo de forma automática mientras la noche cae, tú te desprendes en forma de frío y es demasiado tarde. En realidad, hace demasiado tiempo que es demasiado tarde. La puerta de embarque está cerrada y, aunque me siguen llamando por megafonía, yo sé que está cerrada.