De la contingencia de Dios

Nada más llegar a casa, Dios quiso comprobar una cosa. Eso que le había pasado le dejó el corazón húmedo. Te deslomas por la gente, vives sólo para esta humanidad mediocre, diseñas un universo para ellos y así te lo agradecen: no reconociéndote por la calle. Pensó, cuando ya estaba de regreso, buscar la ira divina y desatarla contra el género humano, pero quién sabe dónde la había puesto. Recordaba que estaba en el desván, entre la caja de las siete plagas y el disfraz de zarza que arde pero no se consume, o quizás debajo del depósito de diluvio universal. Le dio pereza, que también es un pecado capital, pero mucho menos perjudicial que la ira. Dónde va a parar.

Tengo que comprarme una de esas carretillas elevadoras y ordenarlo todo un poco: no puedo tener el desván de esta manera. Cualquier día me encargarán una venida del Espíritu Santo rutinaria y no encontraré ni las lenguas de fuego ni las palomas ni la luz cegadora y deberé hacerla con una baraja española o con el truco del sombrero y el conejo. Qué desastre, verbalizó.

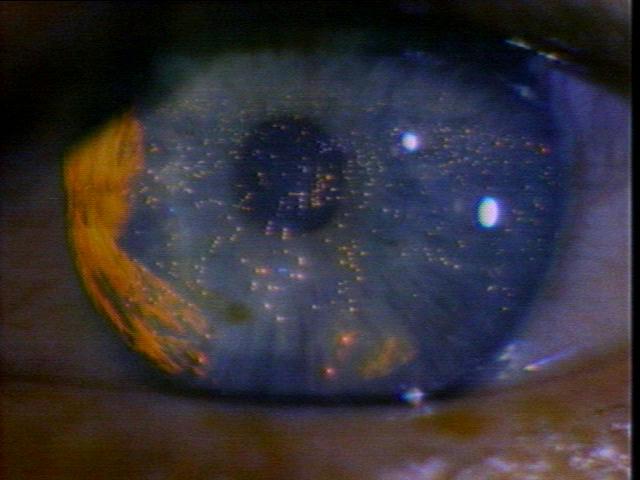

Esa reflexión le sirvió para calmarse y para concluir que a él también se le olvidaban cosas y que, en realidad, nadie es perfecto. Ni siquiera un ser omnipotente y ubicuo. Qué cansancio la omnipotencia, por cierto. Así que, al llegar a casa, después de prepararse un whisky con hielo –un Talisker de 18 años, por algo era Dios–, encendió el portátil.

“Dios”, escribió en Google.

El resultado, por supuesto, fue el siguiente:

“Quizás quiso decir dos” “Su búsqueda - Dios - no produjo ningún documento”.

“Sugerencias:

* Asegúrese de que todas las palabras estén escritas correctamente.

* Intente usar otras palabras.

* Intente usar palabras más generales.

* Intente usar menos palabras”

Oh, Dios mío, pronunció redundantemente. Sabía que este día llegaría.