Kriptonita

Esa mañana, el superhéroe se miró al espejo y se notó menos superhéroe que nunca. Dios, le olía el superaliento. El supercerebro martilleaba contra las paredes del supercráneo. Además, la superbarba se le apareció como un papel de lija mal compuesto pegado a la supercara. En la cama, todavía dormida, estaba ella. De hecho, su ronquido se oía desde el baño. No es que fuera muy fuerte (más bien era como un placentero silbido); es que si tienes un superoído distinguir ese tipo de cosas es sencillo.

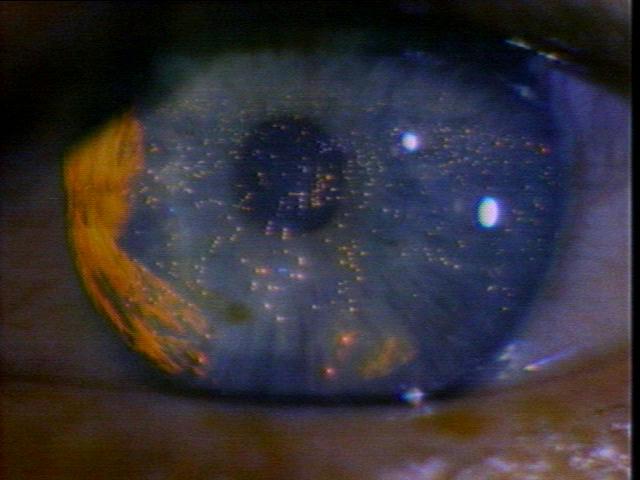

Esa mañana, el superhéroe se miró al espejo y se notó menos superhéroe que nunca. Dios, le olía el superaliento. El supercerebro martilleaba contra las paredes del supercráneo. Además, la superbarba se le apareció como un papel de lija mal compuesto pegado a la supercara. En la cama, todavía dormida, estaba ella. De hecho, su ronquido se oía desde el baño. No es que fuera muy fuerte (más bien era como un placentero silbido); es que si tienes un superoído distinguir ese tipo de cosas es sencillo. Sí, lo sabía, era una supervillana, no debía haberse acostado con ella, está en contra de todo código deontológico, dónde se ha visto, tener relaciones sexuales con tu teórico enemigo, estoy a un paso de la expulsión del club de superhéroes, le vino un exceso de saliva y escupió en el lavabo. Sangre.

¿Sangre? ¿Por qué sangre? No recordaba haber sangrado nunca, los superhéroes no sangran, o al menos no sangran sangre normal, y recalcó el apelativo “normal” en su cabeza, donde se mezcló con los silbidos-ronquidos de ella y el martilleo del supercerebro. Abrió la boca frente al espejo y allí estaba. Gingivitis. No había duda. Supergingivitis.