Espejos deformantes

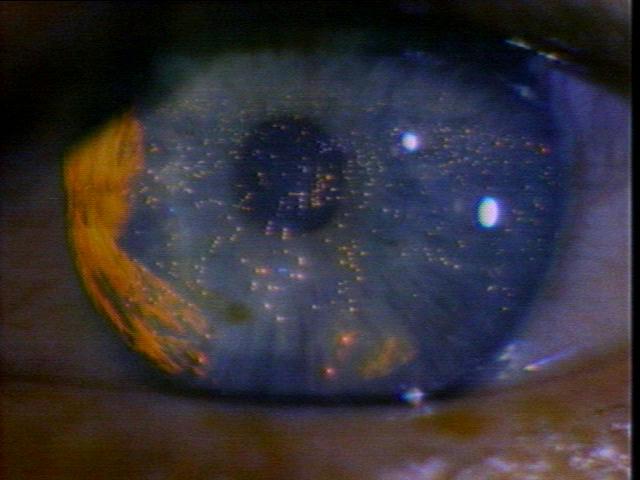

El poeta mediocre miró a los ojos de ciénaga de su amante, le dijo te quiero, sin más, y las goteras de su estómago cesaron de golpe. A él no le costaba nada pronunciar esas dos palabras. Tienen una fuerza letal en crudo, es obvio, aunque pensó que más despiadado es quedarse sin ellas. Su amante era como todas las que había tenido. Ni más ni menos bella, ni más ni menos horrible, ni más ni menos perspicaz, ni más ni menos estúpida. Tampoco tenía un nombre sonoro; ni un cuello curtido por las caricias; ni una voz de ceniza, de sollozo o de pájaro cantor. No llegaba tarde. No llegaba pronto. No tenía perro, gato, loro ni caballo. Su sexo no estaba más o menos definido que el resto de los humanos, al contrario del de Bárbara Lynch, y sus lágrimas no empapaban las querencias. Todo lo que se dice una mujer en la que dios no puso demasiado esmero, pero en la que tampoco dejó de lado el pudor de la creación.

El poeta mediocre miró a los ojos de ciénaga de su amante, le dijo te quiero, sin más, y las goteras de su estómago cesaron de golpe. A él no le costaba nada pronunciar esas dos palabras. Tienen una fuerza letal en crudo, es obvio, aunque pensó que más despiadado es quedarse sin ellas. Su amante era como todas las que había tenido. Ni más ni menos bella, ni más ni menos horrible, ni más ni menos perspicaz, ni más ni menos estúpida. Tampoco tenía un nombre sonoro; ni un cuello curtido por las caricias; ni una voz de ceniza, de sollozo o de pájaro cantor. No llegaba tarde. No llegaba pronto. No tenía perro, gato, loro ni caballo. Su sexo no estaba más o menos definido que el resto de los humanos, al contrario del de Bárbara Lynch, y sus lágrimas no empapaban las querencias. Todo lo que se dice una mujer en la que dios no puso demasiado esmero, pero en la que tampoco dejó de lado el pudor de la creación. El poeta mediocre volvió a mirar a los ojos de ciénaga de su amante, repitió te quiero, sin más, y el tuétano se le llenó de espuma. Con ella la rima de otoño, retoño y Logroño era excelente, y suspiraba enamorada cuando le escuchaba aquel ripio con primavera, abrazadera, avellanera y aceitunera. Le reía con pasión los versos de las níveas alas, almas lívidas y carmines flamígeros y, al contrario de los críticos, creía magnífico eso de “castillos de amor se edifican en tu corazón”, “placeres culposos, nada melosos y lluviosos para consolar a leprosos” y “mi piel tiembla como aguamiel con tu tacto abstracto de paloma y carcoma”.

El poeta mediocre volvió a mirar a los ojos de ciénaga de su amante, repitió te quiero, sin más, y se olvidó de la poesía.