Mimetismo

A pesar de llevar puesto su vestido de seda azul entallado en las caderas, la cantante de ópera se agazapó tras el escritorio con sigilo gatuno. Allí detrás olía a ceniza y a jazmín y a amor sin amor; ¿cuánto tiempo hacía que no limpiaba ese rincón de la casa? Dirigió la vista hacia donde estaba su protegido. Nada estaba exento de ironía: ella, condenada al olvido; él, enfermo de éxito.

La cantante de ópera, que había visitado todos los teatros del mundo y había seducido a todos los directores -a los verdaderamente importantes-, y a todos los cantantes -sólo a los que la adulaban-, se veía ensombrecida y ninguneada por la voz de su protegido, su amante. Habían pasado muchos años ya de cuando lo presentó en sociedad. Al principio, recordaba, la habían tachado de excéntrica. Pero esas críticas enmudecieron cuando lo escucharon. Poseía, en su diminuto físico, unas cualidades vocales excepcionales, una voz caudalosa, un timbre rico e insinuante, un registro agudo insultante en su potencia y brillantez y un registro grave cálido, redondo y sonoro. Sólo ella se le podía comparar. Pero la crueldad infinita del tiempo la había tratado peor. De ella sólo quedaban ruinas. A él le esperaban muchas Medeas, Normas, Violettas y Leonoras.

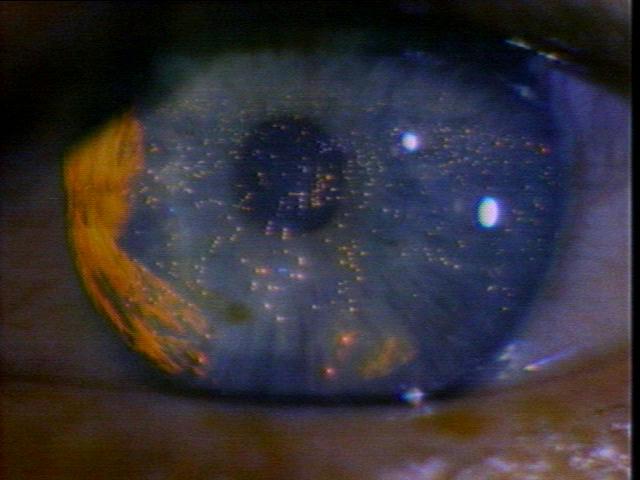

La cantante de ópera lo observó. Permanecía ajeno a toda maquinación femenina y entregado a la contemplación del paisaje invernal de la ventana. Iba cubierto, cómo no, por ese traje verde y rojo, y miraba con su ojo sin párpado, torcido por el alcohol en las noches de estreno.

La cantante de ópera, cazuela en mano, se abalanzó sobre él. De poco sirvieron los aletazos del loro, que, con dramatismo mortal, sólo pudo llegar a pronunciar "Con onor muore chi non può serbar vita con onore".