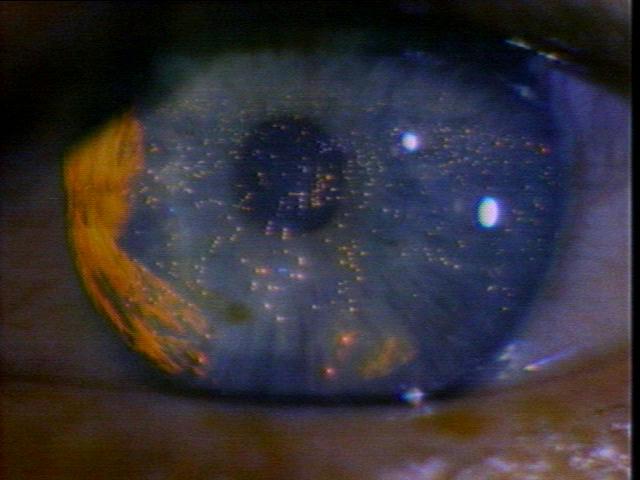

Esferas tornasoladas

El Aleph. Jorge Luis Borges

Al comenzar a llover, se despegó de la almohada manchada de saliva. Miró más allá del ventanal del autobús, salida de socorro, y se sintió diminuto y oscuro en medio de una marea lunar. Vayan saliendo, gritó el conductor como sólo los conductores de autobuses saben hacerlo; de un modo grotesco, parece que se les va a reventar la garganta y los pedazos van a seguir torturando los tímpanos. Abrió la puerta. Llegó el éxtasis, la corte del neón, todo el mundo llega tarde en esta ciudad sin puestas de sol, donde está prohibida la horizontalidad y huele a ruido y a colesterol y los pies parecen subir una interminable escalera de caracol y las miradas viajan hacia la difuminación. Las conversaciones, lánguidas, obligan al consumo perenne –emo ergo…– y no hay calidez en los besos y los guiños siempre provocan. Deprisa, deprisa, que hay cola, chillan. Una pistola dispara, un viejo se muere, una luz se apaga, pero nadie se percata y los corredores siguen bebiendo su café de plástico. Hay tantos que seguro que existen dos iguales. Resopló. ¿Una isla vacía? Más tarde quizás. Ahora le apeteció alquilar un palco aquí. Welcome.