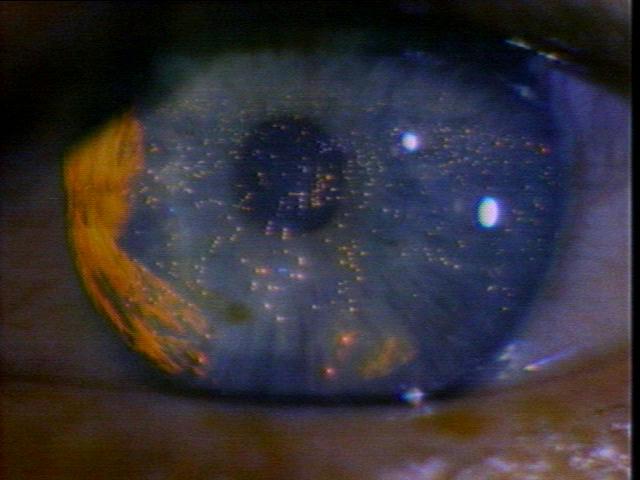

Ella nunca mira a los ojos

La ciudad nunca mira a los ojos. Siempre huye, jamás hace frente a los habitantes inciertos que la desafían. El corazón lo tiene hueco, ácido en el estómago, brazos abatidos. En sus calles se huele dolor, tenue, pero dolor. La tez la tiene de color pálido y las zancudas patas de los hombres hacen frente a su voluntad. Sus existencias son vacías, y su única ambición, buscar un pedazo de hollín con el que hacer realidad sus sueños.

El hombre camina con la mirada perdida, se cruza con otros hombres, pero no se percata de su realidad. Sólo están él y sus huellas sobre la acera. No parece seguir un rumbo fijo, sino que circula por las calles con una supuesta desorientación; da unos cuantos pasos, de repente se detiene y lanza un suspiro que retumba en sus tripas como miles de ecos, sigue adelante, vuelve a pararse; gira vigilante las esquinas, percatándose de la invisibilidad de posibles amenazas.

No es muy diferente de los otros hombres; no es más ni menos alto, ni más ni menos feo, ni más ni menos listo. Tampoco está más ni menos perdido, aunque su angustia se extiende como un gas y le ahoga y le parece que a nadie puede ahogarle igual que a él. En realidad es la misma angustia que no deja respirar a los demás hombres, sólo un fragmento más de desasosiego, una presión más en el esternón.

En el aire, sólo ruido, un murmullo mecánico y estremecedor que provoca manchas opacas en el cerebro de los hombres. Él no camina ajeno a ese ruido, pero la exigencia de su inquietud sirve como vacuna. En medio de una confusión absoluta, su sistema nervioso comienza a alimentarse del roce de las vértebras. Las manos le pesan. Los pies se detienen. Mira alrededor.